Ich stehe am Strand. Die Sonne steuert beharrlich in Richtung ihres Zenits. Es geht ein ganz leichter Wind, den ich durch das fast durchsichtig gewobene Leinenhemd kaum mit den Armhärchen spüre, und treibt allmählich eine kleine Herde Schäfchenwölkchen. Nur durch sie kann ich die ineinander verschwimmenden Blautöne von Meer und Himmel unterscheiden. Zu meinen Füßen kämmen kleine Wellen beharrlich Muster eines Zen-Gartens in den Strandsaum. Die zurückbleibenden Wassertröpfchen funkeln wie im Überfluss achtlos ausgestreute Kristalle in der Sonne. Es ist jetzt schon so warm, dass der nasse Sand wie auf Körpertemperatur wirkt. Heute wird ein schöner Tag werden.

Aber auch inmitten dieser Leistungsschau der Schönheit der Natur habe ich natürlich Verpflichtungen, die die Zivilisation mir aufgibt. Um meine aktuelle Position in der Ewigkeit auch am Strand zu navigieren, trage ich eine Taucheruhr. Und diese Uhr stört mich gerade.

Sie ist strahlend blau, hat ein Wellenmuster auf dem Blatt und die vielen polierten Teile funkeln mit allem um die Wette. Das ist für sich alles technisch schön gemacht, aber mir kommt das hier albern vor. Warum, wird mir nach etwas Nachdenken in einer Strandbar klar: Ein Produkt, das die Natur imitiert, wird schnell zu Kitsch.

Hmm, denke ich, die Füße durch den warmen Strandsand ziehend, eine wirklich schöne Uhr kann also keine Nachahmung der Natur sein, sondern sie muss das Wesen der Schönheit erkennbar machen. Der Satz „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ des frühen Schöngeists und Historikers Thukydides kommt mir in den Sinn. Diese Wahrheit hat immerhin seit gut 2400 Jahren Bestand. Und ich habe nun seit einer Sekunde einen Wunsch: Ich will eine schöne Taucheruhr finden.

Das könnte eine Odyssee werden. Denn gerade Taucheruhren sind für Schönheit eigentlich eine verlorene Kategorie. Taucheruhren sind zum einen specdriven und technischer Maximalismus am Handgelenk, vielleicht das letzte Reservat eines 1980er Verständnis von Uhren als tiefertauchend, größer, weiter, das sich in der Magie großer Zahlen ausdrückt. Das führt zu untragbaren Dimensionen, weil die Uhren einen Tauchgang in bis zu 11.000 Metern überstehen könnten – außen am U-Boot, an dem sie wie Tiefsee-Lametta hängen.

Nein, Superlative sind die falsche Richtung, wenn man Schönheit sucht.

Zum anderen fällt mir auf, als ich das Angebot an Taucheruhren online mit einem feinmaschigen Schleppnetz durchfahre, dass es Ex-Marine, Ex-Kampftaucher, Ex-Expeditions und Ex-sonstwas Uhren sind. Es sind für heutige Luxus-Preise auf Hochglanz geliftete Veteranen irgendwelcher zurückliegenden Heldentaten, deren Zifferblätter vollgeschrieben sind mit technischen Beschwörungsformeln.

Beides finde ich kitschig: untragbare Renommierstücke und randomisierte Heldentaten. Diesen Beifang meiner Suche werfe ich zurück ins digitale Meer der Offerten.

Während ich in der Strandbar sitze und so konzentriert ins Handy starre, ist mir nicht aufgefallen, dass das Wetter umgeschwungen ist. Tja, der Strand von Kampen ist auf Sylt und nicht in der Karibik; da ist das normal. Hier gibt es kein stetes Wetter, sondern von einer samtenen Sonnenstunde bis zu Attacken aus Regen und Wind aus allen Richtungen, außer vielleicht von unten, ist hier am selben Tag alles möglich. Meistens herrscht hier eben doch kein strahlendes Blau, sondern eine sehr große Palette von Grau. Grau ist eigentliche Farbe dieses Meers, denke ich. Und das bringt mich auf eine Idee. Grau ist nicht kitschig, Grau ist vieldeutig.

Die Strandbar ist jetzt kein guter Ort mehr.

Während die ersten Regentropfen fallen und das Leinenhemd an einzelnen Stellen durchsichtig werden lassen, mache ich mich auf den Weg. Schönheit findet man nicht im Internet, sondern mit den eigenen Augen. Ein paar hundert Meter vom Kampener Strand entfernt, ist ein sehr gut sortierter Konzessionär. In dessen Schaufenster ist mir schon auf dem Hinweg eine graue Taucheruhr aufgefallen.

Es ist die Blancpain Bathyscaphe Titan. „Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ Was also sehe ich und was erkenne ich, als die Uhr vor mir liegt?

Genau genommen vereint die Bathyscaphe viele Töne von Grau und das je nach Lichteinfall auf eine sehr dynamische Weise. Sie spiegelt für mich die Grautöne von Himmel und Meer und alles, was in ihnen ist.

Ihr Titan-Zifferblatt hat einen vertikal von Hand ausgeführten Schliff, der es je nach Lichteinfall mal detailreich silbrig-hell, mal stumpfgrau-matt wirken lässt wie das ewig rätselhafte Meer variiert: zwischen schläfriger milder Stimmung vor Sonnuntergang, wenn der Eisverkäufer einpackt, und den unergründlichen Tiefen der Wellentäler, wenn auf der Nordsee der Wind die Wellen bis zum Horizont zu einem wogenden Salzwasser-Gebirge übereinander drängt.

Auf diesem lebhaften Zifferblatt treibt das weiche Weiß des Luminovas der Indices wie Schaumkronen zum Rand. Denn weil das Glas gewölbt ist wie das Himmelszelt, fällt das Blatt optisch zur Keramik-Lünette in matt Anthrazit ab, wie das Meer zum dunklen Horizont.

Die Assoziationen zur Natur mischen sich mit Gegenständlichem: Die Zeiger sind durch die großen Flächen bei jedem Wetter gut erkennbar wie Positionslichter, durch die extraschmalen Spitzen sind sie zugleich präzise ablesbar wie ein Sextant. Ihre schwarzpolierten Rahmen wirken wie Lichtreflexe auf Bullaugen und Metallbeschlägen.

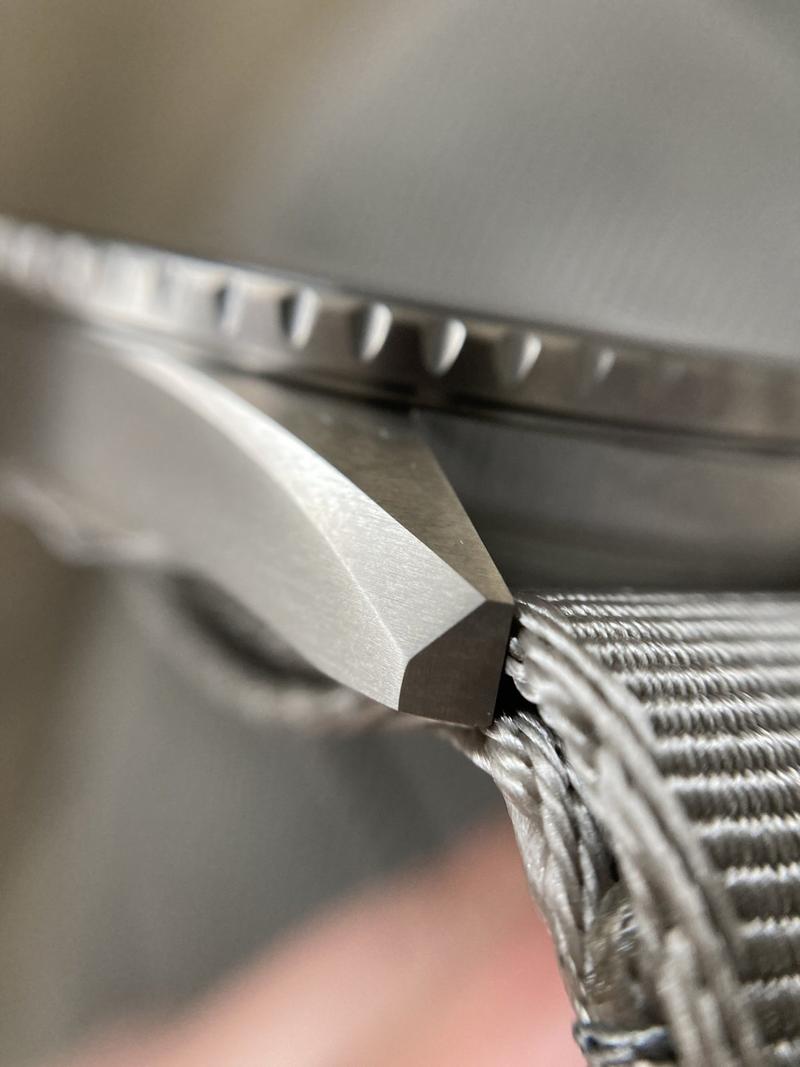

Das klar strukturierte Titan-Gehäuse mit den scharfen Flanken ist die Miniatur eines aus den Wellen auftauchenden Bugs. An ihm befestigt ist das NATO-Band, grau und gerippt wie Fischernetze (und übrigens auch daraus gefertigt).

Die Dramatik des Farbspiels wird noch gesteigert durch die Weite des Blatts. Auf diesem grauen Ozean findet sich nur ein sehr reduziertes Logbuch mit dem allernötigsten Text. Plumpe Specs sind es nicht, sondern etymologische Verweise. Diese zwei Zeilen unter dem Markenschriftzug haben etwas zu sagen; sie wispern demjenigen Leser Geheimnisse zu, der sie entschlüsseln kann.

Der erste Hinweis sind die beiden verwendeten Fonts, nicht im generischen Arial der Massenuhren, sondern pointiert unterschiedliche Botschaften schon in der Form ankündigend.

Was bedeutet eigentlich „Fifty Fathoms“?

Die erste Zeile, Fifty Fathoms, kommt schwungvoll und mit großzügigen Serifen üppig daher. „Fifty Fathoms“ sind in einer altertümlichen nautischen Maßeinheit 91.45 Meter. In den 1950er Jahren galt dies als die maximale Tiefe, die ein Menschen tauchen kann. Aber ein prosaisches „100 Meter“ steht eben nicht auf dem Blatt. Warum?

Als die Fifty Fathoms herauskam, leitete Jean-Jaques Fiechter zusammen mit seiner Tante Betty die Marke Blancpain. Betty Fiechter war 1932 übrigens die erste Frau, die Eigentümerin und Leiterin eines schweizer Uhrenherstellers war. Es ist bekannt, dass er als leidenschaftlicher Taucher diese Uhr projektierte.

Kaum bekannt ist, dass er promovierter Historiker war und zudem mehrere Romane schrieb, die auch einige Literaturpreise gewannen.

Quelle

Wikipedia

Quelle

Edmund DulacSo jemand schreibt nicht „100 Meter“ auf ein Zifferblatt. Der Schöngeist Dr. Fiechter nannte seine Kreation nach einem Zitat aus Shakespeares Stück „Der Sturm“. Darin singt der Windgeist Ariel über den in einem Schiffswrack ertrunkenen König von Neapel.

„Fünf Faden tief muss Dein Vater ruhn, seine Knochen – die werden Korallen. Was Augen waren, sind Perlen nun, doch nichts von ihm soll verfallen.“ Im Original: „Full fathom five thy father lies…”

Das gefällt mir: Specs als Shakespeare Verweis.

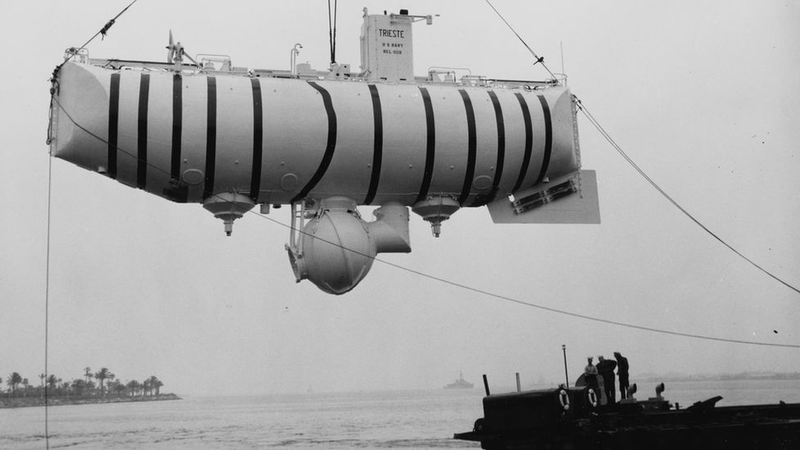

Folgen wir weiter den etymologischen Spuren. Die zweite Zeile lautet in einem reduziert technisch anmutenden Font Bathyscaphe. Der Namenszusatz verweist auf das gleichnamige Tiefseebot des Schweizer Forschers Auguste Piccard.

Auch Piccard muss ein Schöngeist gewesen sein, denn obwohl er Großes vorhatte, hieß sein U-Boot nicht „Challenger“ oder ähnlich breitbeinig, sondern er bediente sich der altgriechischen Wortstämme bathys („tief“) und skaphos („Schiff“). Die Bathyscaphe sind Tauchgeräte, die von einem Mutterschiff für wissenschaftliche Zwecke in extreme Tiefen hinabgelassen werden. Auch das gefällt mir, keine Superlative um der Superlative willen, sondern hier geht’s um ein echtes Ziel: Forschung.

Widmen wir uns nach den abstrakten Verweisen wieder der dinglichen Qualität. Ich nehme die Uhr in die Hand. Die so prägnant kantige Form des Uhrengehäuses erinnert an die umgedrehte Form des gleichnamigen U-Boots. Das Gehäuse ist aus Titan in der im Uhrenbereich sehr seltenen medizinischen Qualität namens „Grade 23“ gefertigt. Mir gefällt vor allem die aufwendige Satinierung, die dem Gehäuse nicht nur die Ähnlichkeit zum U-Boot beschert, sondern auch eine besonders haptische Qualität verleiht, wenn man über das mikroraue Gehäuse streicht.

Die Proportionen sind gefällig. Als die Bathyscaphe 2013 neu auf den Markt kam, lagen die schlimmsten Entgleisungen des Trends zu übergroßen Uhren schon in der Vergangenheit. Die Uhr ist zwar mit 43 mm angegeben, aber das bezieht sich auf die für bessere Griffigkeit leicht überstehende Lünette. Das Gehäuse selbst ist kleiner und es trägt sich vor allem kleiner. Dazu trägt auch die Bauhöhe von im Wettbewerb fast zierlichen 13.45 mm bei. Optisch wirkt die Uhr zudem kompakter, weil das Band mit 23 mm Anstoß und die übergroße Krone, die Proportionen vorteilhaft beeinflussen.

So trägt sich die Bathyscaphe sehr gut und strahlt Gelassenheit gegenüber allen Situationen aus. Das liegt zu nicht geringem Teil am NATO-Band, das die trotz Titan überraschend schwer wirkende Uhr doppellagig indirekt und durch eine genähte Kante angenehm stoffig weich in sanfter Dünung mit dem Arm koppelt.

Alles an der Uhr ist extrem solide ausgeführt. Die Lünette rastet mit einem lauten und satten Klicken wie die Winde, die den Tauchkörper zu Wasser lässt. Man fühlt die Qualität auch, wenn man die extra große Krone herauszieht, den überdimensionierten Schaft sieht und die einzelnen Kronenrastungen durchklicken wie die Stellungen des Maschinentelegrafs auf einem Ozeanriesen. Es wirkt, als könnte man an die Krone gebunden Containerfrachter durch den Nord-Ostsee-Kanal treideln.

Als Antrieb dient das gleiche 1315 Werk, das in der größeren Fifty Fathoms als extra belastbares Werk für Toolwatches 2007 auf den Markt kam. So verfügt es z. B. über vergrößerte Lagersteine für Schockresistenz und der Rotor sitzt im Keramik-Lager. Die drei Federhäuser ermöglichen nicht nur 120 Stunden Gangreserve, sondern durch den seriellen Aufbau auch einen sehr gleichmäßigen Energieübergang. Natürlich ist das Werk in sechs Positionen einreguliert und nicht nur in fünf wie die Chronometer-Massen. Im Ergebnis läuft es extrem genau und das nach Berichten langjähriger Besitzer auch gern über zehn Jahre ohne Service mit fantastischen Werten.

Mit der Bathyscaphe bin ich also auch gut ausgerüstet, wenn es mal robuster zugeht. Wenn „die Hölle leer ist, weil alle Teufel hier sind“, um nochmal Shakespeares „Sturm“ zu paraphrasieren. Weil die Bathyscaphe zudem die vollständige Silizium-Technik bietet, ist die klassische magnetische Abschirmung überflüssig, und ich kann das Werk durch einen Glasboden bewundern.

Es ist beim Werk wie bei der Uhr insgesamt: Auf den ersten Blick wirkt es technisch kühl. Auf den zweiten Blick erschließen sich die Details und darüber die Schönheit. Zunächst fällt der Rotor auf. Dieser ist unter seiner grauen Tarnung aus 18k Gold gefertigt und weist allein drei verschiedene Oberflächenbearbeitungen auf.

Für das gesamte Werk gilt: Die Muster sind kleiner und alles ist Ton in Ton gehalten. Statt der üblichen Genfer Streifen haben die Brücken eine Art zurückhaltenden Sonnenschliff, der wellenartige Lichteffekte erzeugt. Die Gravuren sind bogenförmig und extraklein ausgeführt. Alle Brücken tragen eine hochglänzende Anglage, die breiter ist als jeder Pril im Wattenmeer. Alle Schrauben stechen durch Schwarzpolitur, einzelne Zahnräder mit sehr deutlichem Sonnenschliff hervor.

Ich merke, dass die Uhr mir wirklich gut gefällt. Nur eine Sache lässt mich stutzen. So beeindruckend die Weite des Zifferblatts ist, die Proportionen von schmaler Lünette und kleinen Lume-Plots wirken dazu ungewohnt. Das ist nicht das klassische Gesicht einer Taucheruhr. Ein retardierendes Moment muss ich als Held meiner eigenen Geschichte also noch auflösen.

Wenn es hier um eine prosaische Uhr ginge, müsste ich einfach akzeptieren, dass Blancpain die Bathyscaphe offensichtlich als Baureihe mit Komplikationen geplant hat. Das Dreizeiger-Modell hat so viel Platz auf dem Blatt, weil es in der Serie eben auch noch einen Vollkalender und einen Chronographen mit jeweils entsprechend vielen Anzeigen gibt, die das Blatt füllen.

Aber ich bin hier nicht auf die Prosa angewiesen, sondern die Schönheit liegt in meinem Auge. Über die vielen von Dr. Fiechter angelegten kulturellen Bezüge fällt mir ein weiterer Auf, der dem Historiker, Literat und Schöngeist bestimmt gefallen hätte.

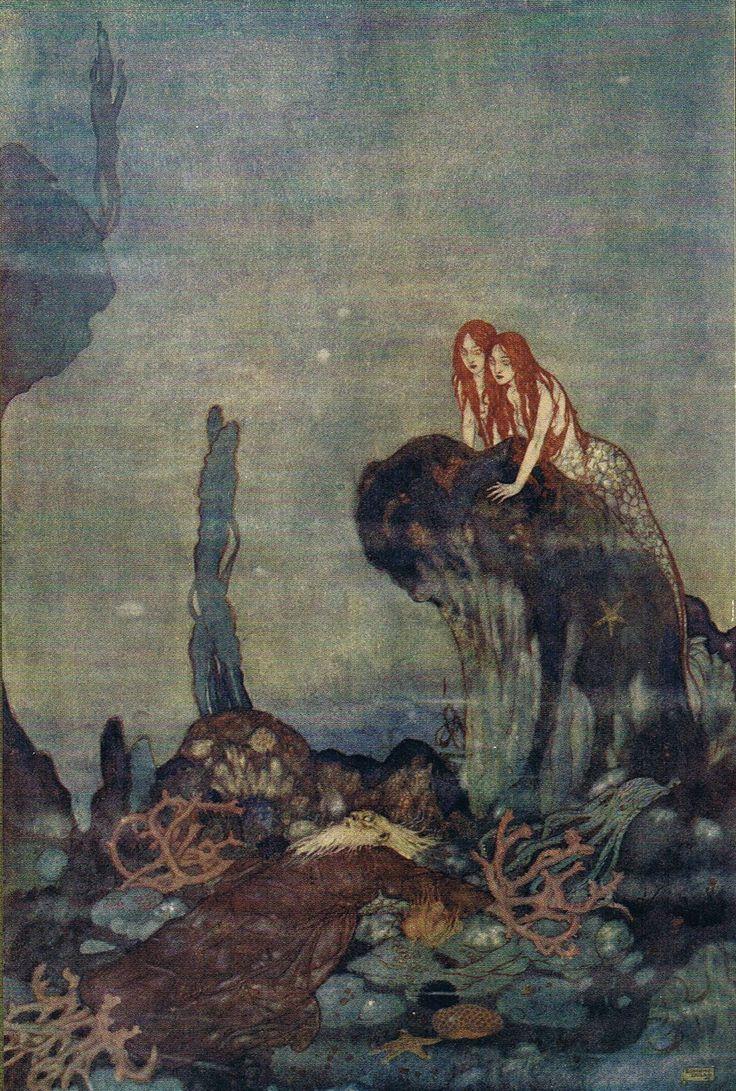

Das Zusammenspiel aus den Grau-Tönen von Blatt und Lünette, die ich bereits als Meer und Himmel gelesen habe, und den kleinen Lume-Plots als Gischt, erinnern mich an die Geschichte von der Geburt der Göttin Aphrodite. Aphrodite – von den Römern später Venus gerufen – ist die Göttin der Schönheit. Sie ist die Tochter von Himmel und Meer und wurde gezeugt, als der Himmel sich (unter hier beschwiegenen Umständen) mit dem Salzwasser des Meeres zu Schaum mischte. Aphrodite wurde geboren als der Meeresschaum an den Strand gespült wurde. Deshalb heißt sie Aphrodite oder Venus Anadyomene, die Schaumgeborene.

So fügen sich die grauen Details für mich zu einer Geschichte zusammen. Ich sehe die Bathyscaphe nun mit anderen Augen, lehne mich zufrieden zurück und lasse langsam das Uhrengehäuse durch die Hand gleiten.

Meine Odyssee ist zu Ende.

Ich gehe mit der Uhr aus dem Juwelier. Auch das Meer ist wieder ruhig; es hat sein brausiges Tagwerk getan und die Touristen verscheucht, die wegen Blau gekommen sind und nicht wegen Grau. Diese Massen sind weg. Es sind nur noch wenige Menschen unterwegs, welche die Natur genießen. Ich genieße mit.

Schreibe einen Kommentar